本文目录导读:

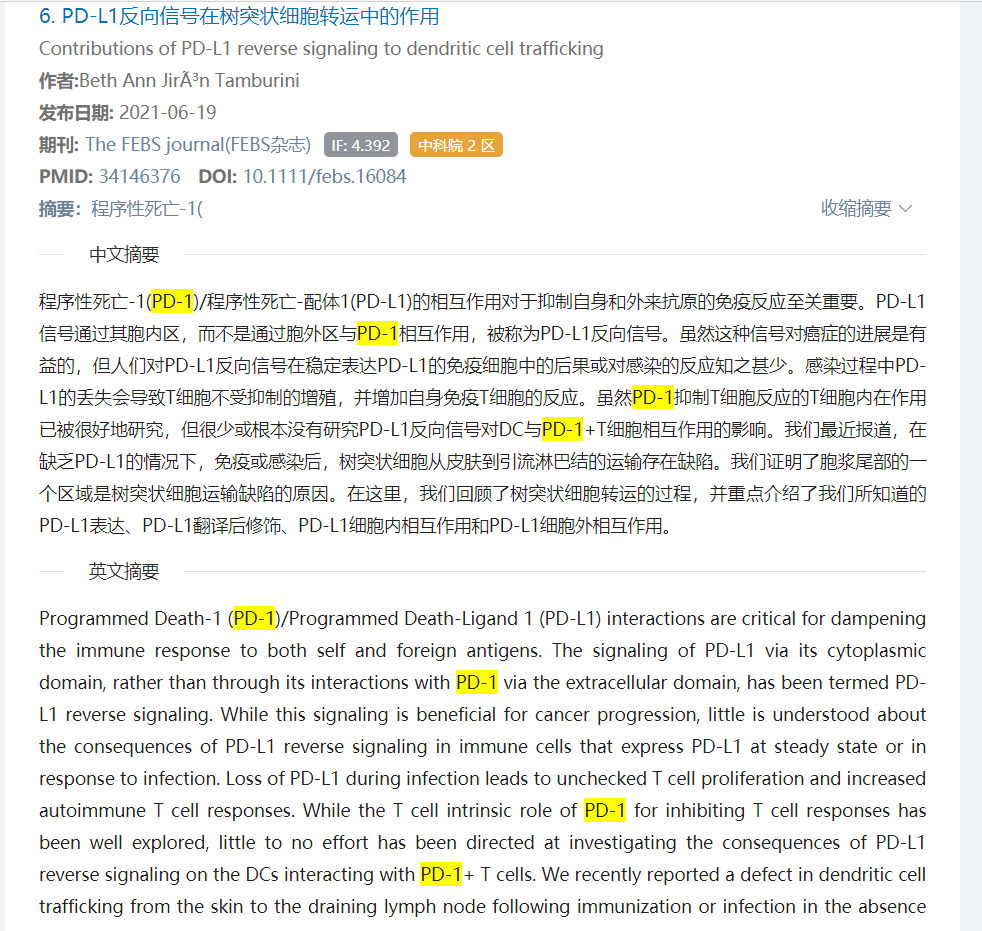

揭秘台风命名:规则、历史与国际合作

在浩瀚的海洋上,台风作为一种强大的自然力量,常常给人类带来严重的灾害,你是否曾经好奇过,这些威力巨大的台风是如何被命名的呢?本文将带你走进台风命名的世界,揭秘其背后的规则、历史与国际合作。

台风命名的历史背景

在台风命名的国际规则出台之前,各国和地区对同一台风的命名各不相同,这导致了命名混乱和沟通困难,为了解决这个问题,1997年11月,在中国香港举行的世界气象组织(WMO)台风委员会第30次会议上,各国和地区代表共同决定,从2000年1月1日起,对西北太平洋和南海的热带气旋,采用具有亚洲风格的名字统一命名,这一决定标志着台风命名进入了规范化、国际化的新时代。

台风命名的规则

1、命名表制定

台风命名表是由台风周边国家和地区共同事先制定的一个命名表,命名表通常包含多个名字,这些名字具有亚洲风格,易于记忆和发音,命名表按照字母顺序排列,每年循环使用一次,当某个名字被使用后,将不再用于下一个循环周期内的台风命名。

2、命名顺序

台风命名顺序按照命名表中的字母顺序进行,2020年首个台风名为“韦帕”,2021年首个台风名为“艾莎”,当同一字母下的名字被用完时,将使用下一个字母进行命名,若一年英文字母用完,则继续使用英文名或其他名称。

3、命名方式

台风命名采用罗马拼音,包括字母和数字组合,名称中的字母和数字用于区分不同的台风。“艾莎”后依次为“艾莎1号”、“艾莎2号”等,数字最高到5号,若同一字母下的数字用完,将使用下一个字母进行命名。

4、命名权分配

台风命名权通常分配给台风形成并影响的周边国家和地区,在西北太平洋地区,太平洋西部的台风由日本气象厅命名,东部的台风则由中国台湾中央气象局命名,其他国家和地区的气象机构也可以申请参与台风命名工作。

5、退役规则

若某个台风给当地造成重大损失,其名称将被退役,以示纪念,退役后的名字将不再用于台风命名,以确保命名的公正性和合理性。

台风命名的国际合作

台风命名的国际合作是台风命名工作的重要组成部分,各国和地区的气象机构通过共同制定命名表、分配命名权、分享命名信息等方式,实现了台风命名的规范化、国际化,这种国际合作不仅提高了台风命名的准确性和公正性,还有助于各国和地区在台风预警、防灾减灾等方面的合作与交流。

台风命名的意义

台风命名不仅方便了人们对台风的识别和记忆,还有助于提高公众对台风灾害的防范意识,通过统一的命名规则和国际合作,各国和地区可以更加有效地进行台风预警和防灾减灾工作,减少台风灾害对人类社会的影响。

台风命名是一项具有重要意义的工作,通过制定统一的命名规则、分配命名权、分享命名信息等方式,各国和地区共同实现了台风命名的规范化、国际化,这种国际合作不仅提高了台风命名的准确性和公正性,还有助于各国和地区在台风预警、防灾减灾等方面的合作与交流,在未来,随着气候变化和全球变暖的加剧,台风灾害可能会更加频繁和严重,加强台风命名的国际合作和规范化工作显得尤为重要,让我们共同努力,为减少台风灾害对人类社会的影响贡献自己的力量。

发表评论