玉米传入中国的历史轨迹及其影响

玉米,这一如今在中国广泛种植的粮食作物,其传入中国的历史轨迹却鲜为人知,本文将深入探讨玉米传入中国的时间、路径及其对中国农业、经济乃至文化的影响,以期揭示这一历史事件的深远意义。

玉米原产于中南美洲,最早在墨西哥地区被人类栽培,其历史可以追溯到公元前5000年左右,玉米传入中国的时间却相对较晚,据史料记载,玉米最早传入中国的时间大约在16世纪,即明朝时期,当时,随着葡萄牙人和西班牙人的远航和贸易,玉米通过日本和菲律宾等地进入中国,这一传入过程并非一蹴而就,而是经历了多个阶段和路径。

玉米从南美洲传播到欧洲,再由欧洲传到亚洲,西班牙和葡萄牙作为当时的航海大国,在玉米的传播过程中起到了关键作用,他们通过贸易和殖民活动,将玉米带到了亚洲的许多地区,包括中国。

玉米在中国的传播路径也呈现出多样性,玉米通过海上丝绸之路从东南亚传入中国南方沿海地区;玉米也通过陆路从西北边境传入中国内陆地区,这些不同的传播路径使得玉米在中国的分布范围逐渐扩大,最终成为全国各地广泛种植的作物。

玉米传入中国后,对中国的农业、经济和文化产生了深远的影响,玉米作为一种高产、耐旱、适应性强的作物,极大地丰富了中国的粮食资源,在明清时期,随着人口的增长和土地资源的有限,玉米的种植为缓解粮食危机提供了重要的支持,玉米的种植也促进了农业生产的多样化,使得农民在种植其他作物的同时,也能够种植玉米以增加收入。

玉米的传入也促进了中国经济的发展,随着玉米产量的增加,玉米成为了重要的商品作物,被广泛用于交易和出口,这不仅带动了农村经济的发展,也促进了城乡之间的经济联系和贸易往来,玉米的种植和加工也催生了一系列相关产业的发展,如饲料加工、食品加工等,进一步推动了经济的繁荣。

玉米的传入还对中国文化产生了影响,玉米作为一种外来作物,其独特的形态和生长习性引起了人们的兴趣和好奇,在文学作品中,玉米成为了描绘农村生活和自然风光的常见元素;在民间艺术中,玉米的形象也被广泛运用,成为表达丰收和吉祥的象征,玉米的传入也促进了中国与外部世界的文化交流,使得中国更加开放和包容。

玉米传入中国的过程并非一帆风顺,由于玉米的种植技术和品种改良等方面的限制,玉米在中国的种植和推广经历了一个漫长的过程,由于不同地区的气候和土壤条件差异较大,玉米的适应性和产量也存在一定的差异,在玉米传入中国的初期,其种植范围主要局限于一些适宜的地区,如南方沿海地区和西北边境地区。

随着时间的推移和农业技术的不断进步,玉米在中国的种植逐渐普及,农民们通过长期的实践和探索,逐渐掌握了玉米的种植技术和管理方法,使得玉米的产量和品质得到了显著提高,随着交通和通讯的发展,玉米的种植和交易也变得更加便捷和高效。

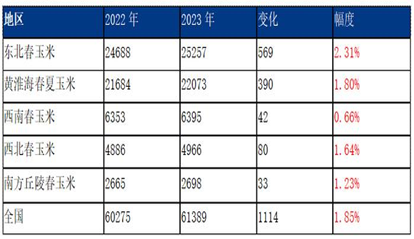

玉米已经成为中国重要的粮食作物之一,其种植面积和产量均居世界前列,玉米不仅为人们提供了丰富的营养和能量,也为中国的农业、经济和文化发展做出了重要贡献。

回顾玉米传入中国的历史轨迹,我们可以看到这一事件对中国农业、经济和文化产生的深远影响,玉米的传入不仅丰富了中国的粮食资源,也促进了经济的发展和文化的交流,玉米的种植和推广也体现了中国人民的智慧和勤劳精神,在未来的发展中,我们应该继续发挥玉米的优势和作用,推动农业、经济和文化的持续繁荣和发展。

玉米传入中国的历史也提醒我们,开放和包容是推动社会进步和发展的重要动力,在全球化日益深入的今天,我们应该更加积极地引进和借鉴外部世界的先进技术和文化成果,以推动中国的现代化进程,我们也应该注重保护和传承本土文化和传统,保持文化的多样性和独特性。

玉米传入中国是一个具有深远意义的历史事件,它不仅改变了中国农业的面貌,也促进了经济和文化的发展,在未来的发展中,我们应该继续发挥玉米的优势和作用,推动社会的进步和发展,我们也应该铭记历史、珍惜当下、展望未来,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

发表评论