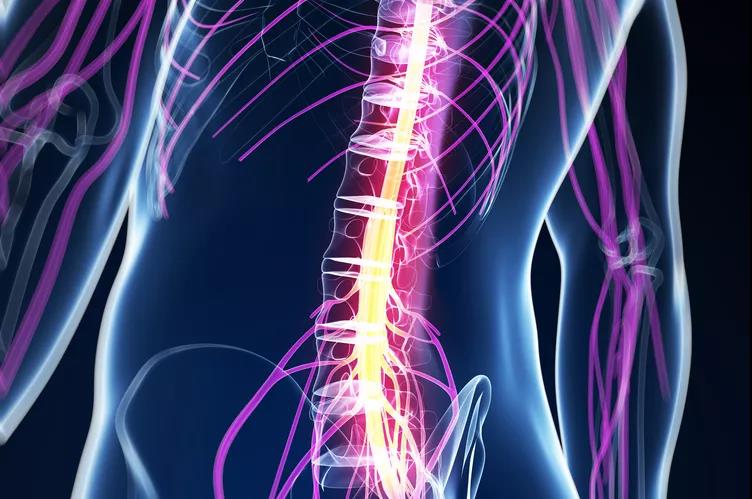

脊髓空洞症:一种慢性进行性脊髓损伤疾病

脊髓空洞症,这个看似陌生的医学名词,实则是一种慢性、进行性的脊髓损伤疾病,它以其复杂的病因、多样的临床表现以及治疗上的挑战,成为了医学界长期关注并努力攻克的难题,本文将详细解析脊髓空洞症的定义、病因、临床表现以及治疗方法,以期提高公众对该疾病的认识和理解。

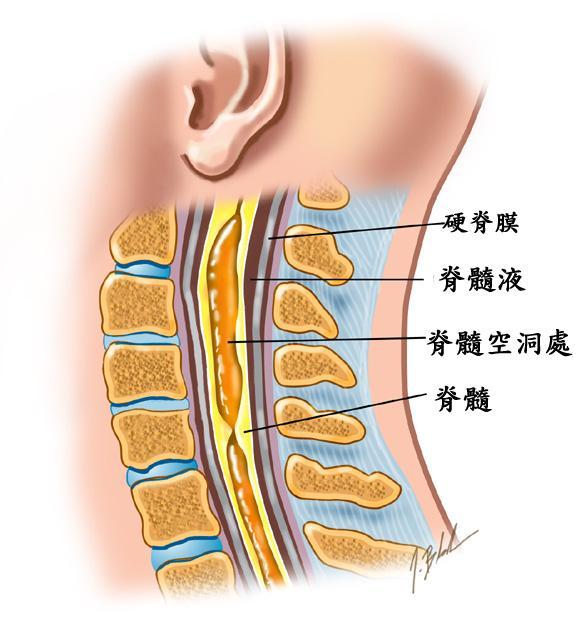

脊髓空洞症,顾名思义,是指脊髓内形成管状空腔以及胶质增生的病变,这种病变主要发生在脊髓的灰质部分,且好发于颈部脊髓,当病变累及延髓时,则称为延髓空洞症,脊髓空洞症的确切病因尚不完全清楚,但可大致分为先天发育异常性和继发性脊髓空洞症两类。

先天发育异常性脊髓空洞症多与脊髓神经管闭锁不全、脊柱裂、颈肋、脊柱侧弯、环枕部畸形等先天性异常有关,这些异常可能导致脊髓在发育过程中受到损伤,进而引发空洞的形成,机械因素也可能在脊髓空洞症的发生中扮演重要角色,先天性因素导致的第四脑室出口梗阻,使得脑脊液从第四脑室流向蛛网膜下腔受阻,脑脊液搏动波向下冲击脊髓中央管,致使中央管扩大并冲破中央管壁形成空洞。

继发性脊髓空洞症则多由后天因素引起,如脊髓血液循环异常、脊髓肿瘤囊性变、损伤性脊髓病、放射性脊髓病、脊髓梗死软化等,这些因素可能导致脊髓缺血、坏死、软化,进而形成空洞,一些研究还表明,遗传因素可能在脊髓空洞症的发生中起到一定作用,部分患者具有家族史。

脊髓空洞症的临床表现因个体差异而异,但通常包括感觉症状、运动症状和自主神经损害症状,感觉症状主要表现为单侧上肢与上胸节之节段性感觉障碍,以节段性分离性感觉障碍为特点,痛、温觉减退或消失,深感觉存在,运动症状则包括一侧或两侧上肢弛缓性部分瘫痪症状,表现为肌无力及肌张力下降,尤以两手的鱼际肌、骨间肌萎缩最为明显,自主神经损害症状则可能表现为Horner综合征、分泌异常等,这些症状的出现和严重程度与空洞的发展早晚有很大关系,一般病程进展较缓慢。

在治疗方面,脊髓空洞症的治疗主要包括药物治疗、物理治疗和手术治疗,药物治疗主要是缓解疼痛和其他症状,但无法治愈脊髓空洞症本身,物理治疗则包括康复训练、理疗、针灸等,旨在帮助恢复受损的神经功能,对于症状较重或病情进展较快的患者,手术可能是有效的治疗方法之一,手术的目的在于减轻脊髓受压,改善脑脊液循环,从而缓解患者的症状,需要注意的是,手术治疗并非适用于所有脊髓空洞症患者,具体选择哪种治疗方式需要根据患者的具体情况来决定。

在预防方面,由于脊髓空洞症的病因复杂且部分病因难以避免,因此预防工作相对困难,通过保持良好的生活习惯、避免过度劳累和损伤、定期进行体检等方式,可以在一定程度上降低脊髓空洞症的发生风险,对于已经确诊的脊髓空洞症患者,积极配合医生的治疗建议,保持良好的心态和生活质量,也是延缓病情进展、提高生活质量的关键。

脊髓空洞症是一种慢性进行性脊髓损伤疾病,其病因复杂、临床表现多样且治疗困难,通过提高公众对该疾病的认识和理解,加强预防和早期干预措施,以及不断探索新的治疗方法和技术,我们有望为脊髓空洞症患者带来更好的治疗效果和生活质量,我们也期待医学界在脊髓空洞症的病因、发病机制以及治疗方面取得更多的突破和进展,为这一难题的解决贡献更多的智慧和力量。

在科研方面,近年来针对脊髓空洞症的研究取得了不少进展,通过单细胞RNA-seq技术,科学家们能够更深入地了解脊髓空洞症的发病机制和病理过程,这些研究不仅有助于我们更好地理解脊髓空洞症的本质,还为开发新的治疗方法和药物提供了重要的理论依据,随着基因编辑技术、干细胞治疗等前沿技术的不断发展,未来脊髓空洞症的治疗手段也将更加多样化和个性化。

我们也必须认识到,脊髓空洞症作为一种慢性进行性脊髓损伤疾病,其治疗并非一蹴而就,在现有的医学条件下,我们仍需要不断探索和创新,以期为患者提供更加有效和安全的治疗方案,我们也需要关注患者的心理健康和社会支持问题,帮助他们更好地应对疾病带来的挑战和困难。

我们呼吁社会各界共同关注脊髓空洞症这一疾病,加强科普宣传和教育普及工作,提高公众对该疾病的认知度和重视程度,我们也期待政府、医疗机构、科研机构等各方加强合作与交流,共同推动脊髓空洞症的研究和治疗工作取得更大的进展和突破。

脊髓空洞症是一种复杂而严重的神经系统疾病,需要我们共同努力来应对和解决,通过加强科研攻关、提高诊疗水平、加强社会支持等多方面的措施,我们有望为脊髓空洞症患者带来更好的治疗效果和生活质量,为人类的健康事业贡献更多的力量。

发表评论